En el vasto panorama de la escritura, donde cada palabra se convierte en una nota que resuena en el sinfónico juego de significados y emociones, existe un refugio sagrado, un espacio donde la lengua se renueva, se ilumina, y transforma la vida de aquellos que se atreven a sumergirse en sus profundidades: la poesía. Este arte, tan sutil como poderoso, se asemeja a un claro zambraniano en un denso bosque opaco, un lugar mágico donde la espesura de la niebla cerrada del lenguaje cotidiano se disipa, permitiendo que la luz, filtrada desde lo alto, respire en su pureza. Así, la poesía se convierte en bálsamo que reanima la desgastada respiración del nombrar convencional que se arrastra como una sierpe lenta por los senderos del día a día, ahogando la esencia vibrante de la creatividad.

El pasado viernes, los apasionados de la buena poesía nos encontramos atrapados en una amarga desilusión. Anhelábamos recibir, como un rayo de esperanza cultural, la noticia de que Luis Alberto de Cuenca ingresaba en la Academia Española. Pero la noticia que nos llegó fue otra: un enredo de filólogos en supuesto conflicto con creadores, un panorama desconcertante lo había impedido. Las palabras, que deberían elevarnos, se transformaron en un laberinto de dagas y disputas, y en lugar de celebrar la inclusión de voces que han dado forma a nuestra cultura, nos encontramos atrapados en una selva de egos y desacuerdos.

Este episodio no solo afecta a los propios involucrados, sino que también lanza una sombra ominosa sobre la Real Academia de la Lengua, esa institución venerable que debería seguir guiada por su antiguo lema de «Limpia, fija y da esplendor». Este principio, que cimentó la misión de la RAE desde sus inicios, se materializó en el Diccionario de Autoridades, donde la norma culta se sustentaba en el uso de los más grandes escritores de nuestra lengua, aquellos que, con su pluma, habían trazado caminos de luz en la penumbra. Este legado no solo es un monumento a la erudición, sino un testimonio del poder de las palabras para transformar la realidad.

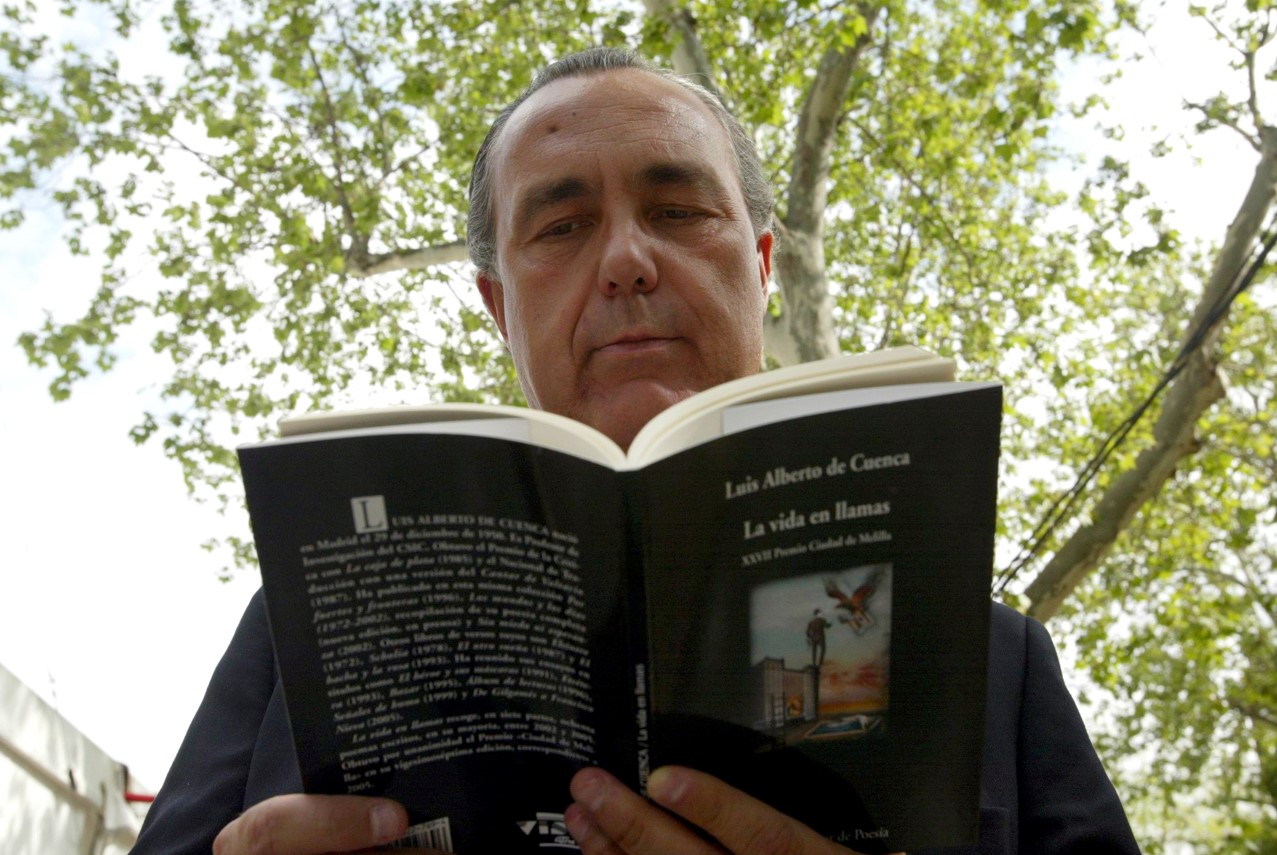

Luis Alberto de Cuenca es un escritor prolífico, que ha sido reconocido por multitud de premios prestigiosísimos como lo son, entre otros muchos, el Premio Nacional de Poesía (en varias ocasiones), el Nacional de la Crítica, el Ciudad de Melilla, el Premio Teresa de Ávila, el Gil de Biedma…. Y, recientemente, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado por nuestra querida Universidad de Salamanca. Poeta, helenista, ensayista, narrador, columnista, crítico literario, gestor cultural, la obra de Luis Alberto de Cuenca es extensísima, y en ella, domina todos los tonos y estilos. No se entiende que un escritor como él no forme parte de esta institución, desde hace mucho tiempo.

Es incomprensible, en este sentido, que no se incorporen, en mayor medida, creadores, especialmente poetas, en la conformación de tan ilustre institución. Es cierto que el concepto de ‘pureza’ lingüística debe adaptarse y abrirse a ciertos usos populares, que reflejan la diversidad y riqueza de nuestra lengua. Sin duda, la labor de fijar y limpiar corresponde a los filólogos, sin embargo, la responsabilidad de dar esplendor y vida a nuestra lengua es tarea de los creadores. Son ellos quienes, a través de su arte, nos recuerdan la belleza y la profundidad del lenguaje, quienes nos desafían a mirar más allá de la superficie y a conectar con las emociones más profundas que anidan en nuestro ser.

En este sentido, los poetas, con su capacidad única para tejer imágenes, emociones y experiencias en sus versos, deberían estar más representados en una Academia que, en estos tiempos inciertos, atraviesa desafíos que ponen a prueba su legado. Sin la chispa de su imaginación, la lengua se convierte en un cuerpo sin alma, en un laberinto donde las palabras quedan atrapadas, buscando el eco de su propia existencia. Sin la voz vibrante de los poetas, la Real Academia se arriesga a convertirse en un faro apagado, incapaz de guiar a las nuevas generaciones hacia la riqueza de nuestra cultura.

La poesía, en definitiva, no es solo un arte; es una necesidad vital para la lengua. Sin la voz de los poetas, la Real Academia de la Lengua corre el riesgo de convertirse en un monumento de piedra, incapaz de resonar con las esperanzas y los anhelos del pueblo. No quiero una RAE sin poetas, porque en su ausencia la lengua pierde su magia y se empobrece, y la esencia de nuestra identidad se desvanece. No quiero una RAE sin alguien que ha escrito tan bellamente: “Persígueme, corza sombría. Oblicua reina, espérame. Resuenen en mis ojos los olifantes del deseo. Mis sentidos son una violenta y única realidad”. No quiero una RAE sin Luis Alberto de Cuenca.

Porque la poesía es el pulso de nuestra civilización, un canto que resuena en las calles y en los corazones, una antorcha que ilumina el camino hacia la verdad. La grandeza de una lengua reside en su capacidad de dar forma literaria a los sueños, a las emociones, a los sentimientos y a una manera de vivir que incluye creatividad y belleza. Y en esto, De Cuenca es un maestro. Porque, al final, sin poetas, la lengua –y la RAE como su paladín más cierto– no será más que un eco de un idioma con un pasado literariamente brillante, pero que no tendrá ya futuro. La lengua estará “por siempre, para siempre, en la Isla del Llanto, siempreviva de bronce en las marmóreas logias de la muerte.”