Voy a mojarme en este artículo en la polémica que sacude en estos momentos prensa, redes sociales y tertulias de cafetería en Salamanca: la modificación de las escaleras de la Riojana, en Gran Vía, para la instalación de un ascensor. Que todo sea dicho: qué tranquilos vivimos en Salamanca para que la indignación popular durante semanas sea eso.

Los opositores a la intervención claman en sus escritos a la memoria de los estudiantes, a sus recuerdos de juventud o a sus días de vino y rosas, como si hubieran sido ultrajados con la reforma.

Siempre que se hace una remodelación de un espacio público hay un movimiento reaccionario. En Madrid está habiendo una fuerte contestación social, con movilizaciones vecinales contra la demolición de un centro comercial sin ningún valor patrimonial o histórico, pero que tiene una carga emocional fuerte: la nostalgia colectiva de los vecinos por los momentos vividos en el cine o en los locales de ocio del lugar.

Es algo humano y en lo que caemos todos. Hay fotografías mías con otros vecinos, de hace más de una década, plantándonos delante de las excavadoras que venían a reformar el parque Garrido, tal como los protagonistas de Verano Azul con aquello de «¡Del barco de Chanquete no nos moverán!», con mi actitud de siempre de oposición pacífica, en la que, visto con la perspectiva de los años, no sé realmente si quería defender la vida de los árboles de allí -se taló una enorme conífera y se afectó a otros muchos árboles- o era un intento de defender los recuerdos de mi más tierna infancia asociados a aquel parque de recreo.

Si lo que me movió fue lo primero, hice lo correcto: defender la vida siempre merece la pena. Pero si en mi inconsciente pretendía conservar mi infancia, la lucha estaba perdida, porque el tiempo es una máquina de demolición que no puede detener ni la mayor manifestación del mundo.

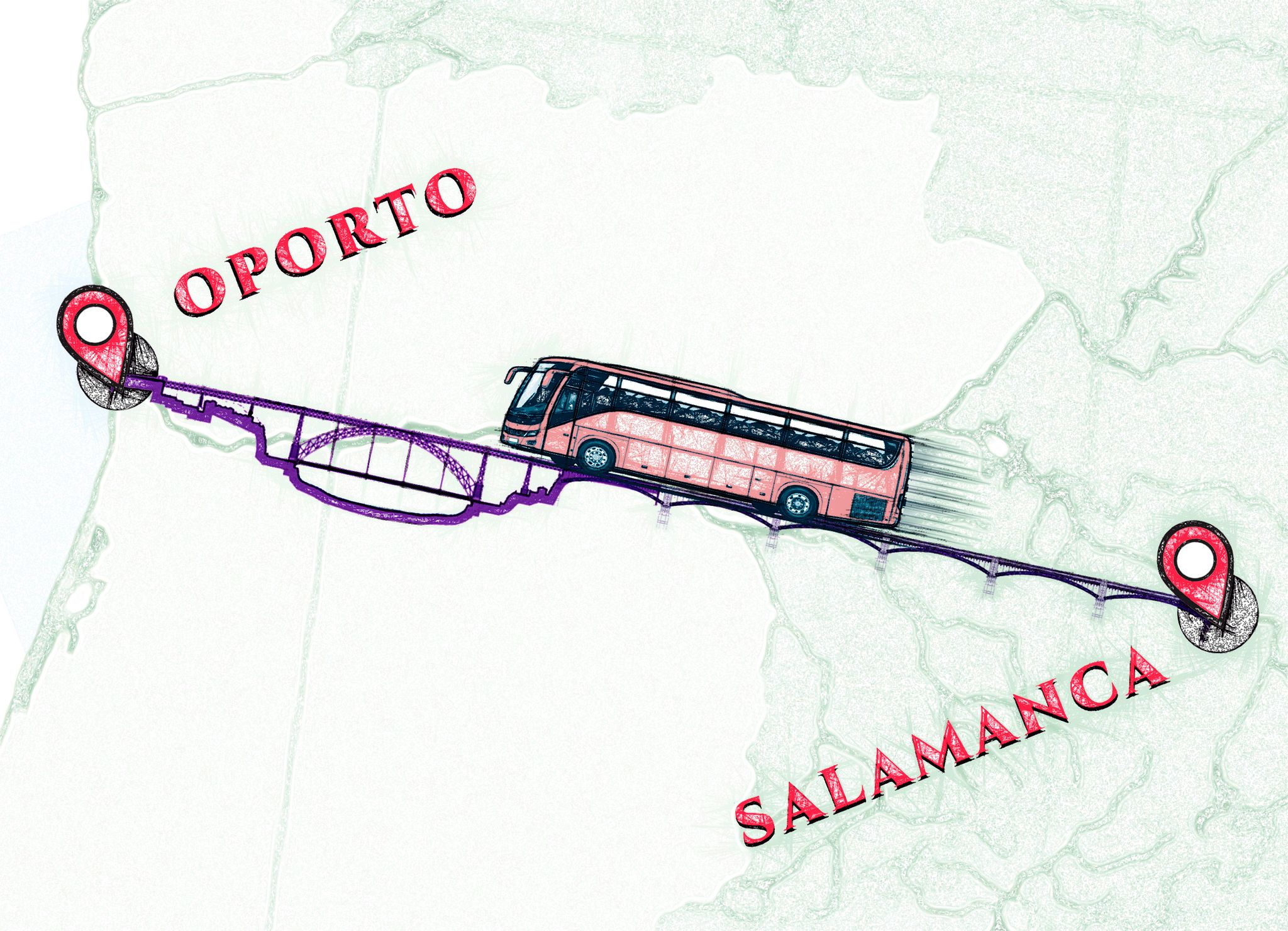

Así que dejen de intentar conservar su juventud aferrándose a las baldosas de una escalinata y céntrense en lo que realmente merece la pena: la vida. Y, en este caso, la de cientos, si no miles, de personas con movilidad reducida a las que se les ha hecho todo más sencillo instalando un ascensor que da acceso a la calle La Parra. Que allí está -por si no lo saben- la Unidad de Valoración y Atención para Personas con Discapacidad, donde tienen que ir a diario muchas personas con muletas o sillas de ruedas para poder obtener unos mínimos derechos. Una calle que, para acceder por el otro lado, tiene una pendiente de campeonato.

Nadie me va a acusar de adulador de las intervenciones urbanísticas del Ayuntamiento con la trayectoria que tengo. Me he opuesto firmemente -no solo con el bolígrafo desde un despacho, sino con la pancarta en la zona cero y ante la policía- a varias obras del Ayuntamiento que he considerado nefastas para la población, pero siempre he defendido dos principios básicos para el urbanismo de nuestra ciudad: la creación de zonas verdes y la eliminación de barreras arquitectónicas.

La instalación de ascensores para salvar estas barreras se está haciendo en la mayoría de las ciudades avanzadas del mundo, y Salamanca está envejecida y envejeciendo; quienes hoy se burlan del ascensor mañana acabarán necesitándolo, como demuestra la experiencia de barrios donde la ausencia de estos condenó a personas aún válidas a quedar enclaustradas en su propia casa y tener que abandonarla al envejecer. Que no queremos pensar que mañana podemos tener un accidente y quedar en silla de ruedas, y tampoco queremos pensar en que envejecemos.

La crítica estética al ascensor es legítima, pero ni las escaleras mecánicas ni las rampas son alternativas viables: la accesibilidad real exige pendientes suaves que, en este caso, habrían obligado a destruir la escalinata al completo.

Del apego emocional a los objetos materiales -que pueden ser desde el columpio de un parque hasta los peldaños de una escalera- y de lo necesario y positivo que es el desapego han escrito muchos estoicos griegos y muchos ascetas cristianos, pero no duden que nadie lo analizó con tal profundidad como Buda.

De adolescente empecé a comprar discos de vinilo de segunda mano por pura necesidad: no había dinero en casa para tantos compact discs como exigía mi melomanía.

Durante años fui incapaz de desprenderme de aquellos discos, no por su valor económico, sino por el sentimental. Cada uno estaba ligado a un recuerdo: una novia, una Navidad, unos amigos, una etapa vital. Venderlos era, para mí, como desprenderme de las personas y momentos asociados a ellos.

Pero llegaron las vacas flacas y hubo que vender la colección. Entonces comprendí algo esencial: mis recuerdos no estaban dentro de las carpetas ni en el plástico negro, sino en mi memoria. Tirar un disco a la basura no era tirar una Nochebuena, ni vender otro era vender a mis amigos. Ese proceso de desapego fue doloroso, pero profundamente liberador. Cuanto menos valor e importancia le damos a lo material y a lo inerte, más se lo damos a lo vivo y sintiente, a las personas.

Hay quien es dependiente emocional de su pareja o de su madre, y quien lo es de su colección de sellos o de su coche, y qué triste es tener cariño a unos objetos: esas cosas ni siquiera saben que existes ni lo que sientes por ellas.

Les aconsejo que dejen de intentar agarrarse desesperadamente, con uñas y dientes, a las losas de los escalones de la Riojana como si les estuvieran destruyendo los recuerdos de su juventud cada vez que la máquina levanta un peldaño. Los recuerdos no están en las piedras, están en su mente, y creo con total seguridad que, aunque nos afecte a todos el alzhéimer, nunca desaparecerán.

Es una actitud normal, pero no deja de ser ridícula, como la de quien intenta conservar los recuerdos del lugar por donde pasó en un imán en su nevera. Cuando paseo por la Rúa veo con asombro en los comercios esos carteles donde se lee «Recuerdos de Salamanca», como si los recuerdos se pudieran comprar y vender.

Los buenos recuerdos de Salamanca los tienen los estudiantes que han pasado cuatro años aquí y han sabido aprovechar el tiempo y las amistades que ofrece una ciudad cosmopolita y multicultural por su Universidad y sus escuelas de español. Y esos recuerdos los habrán cambiado para toda la vida, haciéndolos más abiertos de mente, con más conocimientos y más experiencia. Y los estudiantes que hayan dedicado el tiempo y el dinero de la beca al porro y la litrona no tendrán más que algún recuerdo borroso y confuso de su estancia en Salamanca. Quod natura non dat, Salmantica non praestat, y mucho menos lo vende en tiendas de souvenirs.

13 comentarios en «El ascensor de la discordia»

Me gusta como has señalado lo importante de este asunto: la eliminación de barreras arquitectónicas.

Eres un crack valiente porque siempre estás defendiendo algo bueno como la naturaleza y las personas necesitadas .

Eso tenemos que hacer todos para construir un mundo mejor.

Gracias por tus trabajos por el bien común.

Me gusta como has señalado lo importante de este asunto: la eliminación de barreras arquitectónicas.

Preciosa redacción y llena sin duda de razón. Hay determinadas intervenciones urbanísticas que denotan evolución y atención a los más desfavorecidos: personas mayores y con movilidad reducida. Un ascensor que convierte el día a día a muchas de esas personas, en una jornada más fácil y agradable. Hay que ponerse en su piel para ver el suplicio que supone transitar por una ciudad llena de obstáculos cuando te falta lo más básico: el poder caminar con seguridad. Invito a todas esas personas que se quejan o critican la obra, a qué pasen una jornada en silla de ruedas o con bastones o muletas…..ellos mismos lo entenderán. Las intervenciones urbanísticas cuando facilitan la vida a los ciudadanos deben ser bienvenidas.

Buen trabajo como siempre Andrés.

Buen articulo y no solo por lo del ascensor.

Gracias Andres

Efectivamente hay que eliminar las barreras arquitectónicas y hacer una Salamanca más útil y bonita si cabe

Las personas de la zona con alguna discapacidad lo agradecerán

Resulta muy gratificante ver al ayuntamiento TRIUMfalista de la utilización de unos millones empleados en un «ascensor». También es de agradecer que el glorioso derribo del deposito de agua de Prosperidad y de la ciudad, por el entonces magnifico alcalde señor Lanzarote, se pudo deber a que los recuerdos no se encuentran en las piedras.

Hubiese sido un error politico y social colocar un artilugio parecido allí donde resulta más necesario, es decir, en el Centro Base de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Las personas con mayor o menor grado de invalidez seguiremos padeciendo la empinada cuesta que da acceso a dicha Institución y nos recrearemos leyendo las opiniones de salmantinos sobre el «lujoso artefacto espacial», con especial interés a las expresadas por premiados del ajuntamiento de la ciudad.

El centro base de los servicios sociales de la junta de castilla y león y la Unidad de Valoración y Atención para Personas con Discapacidad , de la que habla el artículo son lo mismo, si tienes discapacidad como mencionas, puedes acceder sin necesidad de subir la cuesta gracias al ascensor.

El Centro Base de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León es la denominación oficial que figura, con cartelería, en la entrada . En su interior se encuentra, entre otros, la Unidad de Valoración y Atención a las personas con Discapacidad. El problema se plantea cuando quieres acceder al interior del edificio y para ello debes recorrer una empinada pendiente. Se puede comprobar el arranque de dicha pendiente en la fotografía que se publica hoy en la «Crónica de Salamanca». Eso sí, cuando vaya a ver a los amigos que viven en las alturas me vendrá muy bien. Muchas gracias por su actitud de ayudar .

Andrés, siempre das en la diana. Magnífico artículo donde expones tu punto de vista que en este caso y en otros muchos, es el mío. Salamanca y por ende Castilla y León está envejeciendo y nuestras ciudades necesitan soluciones para quienes vivimos en ellas.

Me gusta como analizas el sujeto de tu artículo y como lo » retratas» con hechos acontecidos en primera persona. Sigue así.

Excelente Andrés. Un abrazo sincero desde Reyes de España 26.

Excelente artículo Andrés. Un abrazo sincero desde Reyes de España 26.

Muy buen artículo.

Siempre es bueno crear opinión escuchando lo que todos opinan para sacar conclusiones.