[dropcap]Y[/dropcap]o me inicié en el goce de la lectura con la misma falta de seriedad que en el goce de las piernas, es decir, por instinto. Guiado más por el principio de placer que por el principio de realidad.

Y esto ocurrió muy pronto, con las historietas y los cómics, o quizás debería decir, dada la generación a la que pertenezco, con los tebeos.

«Tebeo» es una palabra que aparece en el diccionario de la lengua española, el cual los define así:

“De TBO, nombre de una revista española fundada en 1917”; “Publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos”; “Serie de aventuras contada en forma de historietas gráficas”.

Ya antes de los tebeos, porque todo tiene su origen y su evolución, siendo muy pequeño, mi imaginación y deduzco que también la de mis hermanos se espabiló gracias a la literatura oral que nos administraba mi madre cuando nos narraba -a su manera- los cuentecillos de Perrault o de los hermanos Grimm.

Era la fórmula infalible para que no diéramos problemas a la hora de comer, ese acto irracional y mecánico que imitan los adultos pero que a veces repudian imitar los niños. La clave está en atraparlos y ensimismarlos con la magia del cuento y en dejarlos alelados pero con la boca abierta. Ese es el momento de meter la cuchara hasta el fondo sin dejar que el hilo del relato se interrumpa, que es la manera óptima de que la trama llegue hasta el esófago o incluso un poco más allá. Todo un arte este de hacer de la ficción una forma de alimento.

El pequeño relato era así una especie de flauta mágica con que mi madre controlaba y metía en el cesto de la costura a la inocente pero inquieta cobra que llevábamos dentro, resbaladiza pero sugestionable.

Los niños son por naturaleza y programación genética «culo de mal asiento», y la única manera de distraerles por un momento de su movimiento perpetuo y de su curiosidad insaciable hacia el mundo exterior, es abrirles una ventana al mundo interior de la imaginación, contándoles un cuento.

Es por esa razón que así como Marcel Proust asociaba a una magdalena todo un mundo de recuerdos infantiles, yo aquellos desayunos de antes de ir al parvulario los asocio en mi memoria a las migas de pan que Pulgarcito esparcía por el bosque.

Hoy puedo decir incluso que aspecto tenía aquel bosque en mi imaginación de niño, y puedo asegurar también que por razones que se me escapan, ese bosque era igual a aquel otro que luego he visto reproducido en muchos grabados de Gustavo Doré, reconociéndolo de inmediato como el mismo bosque. Casi como si fuera el bosque de un inconsciente colectivo o un bosque del que mi inconsciente brotó como lo hace una planta de su raíz.

La ceremonia que daba esplendor y sentido al mundo infantil de los tebeos era el intercambio que hacíamos de ellos con otros niños de parecidas aficiones lectoras.

Que por lo demás eran los mismos compinches con los que jugábamos a la peonza o a las canicas.

Más allá de puntuales intercambios sin protocolo, el momento glorioso y formal de este pequeño mercadeo se efectuaba los viernes por la tarde cuando ya las actividades escolares de la semana habían cesado y nos disponíamos a ser libres o incluso libertarios durante todo un fin de semana.

Era un intercambio al por mayor, en grandes tacos de tebeos, porque esta mercancía imaginativa, instrumento de nuestra fantasía, la consumíamos con gran voracidad. Nos entraba mejor que los garbanzos.

Imagínense a tres niños, por ejemplo, arrodillados sobre cualquier suelo capaz de soportar su firme voluntad de conquistar El Dorado o el salvaje Oeste. Hay que decir que en aquel barrio obrero, había en ese tiempo muy poco terreno asfaltado, así que muy bien pudieran estar realizando esa humilde operación de mercachifles, arrodillados directamente sobre la madre tierra y sin ningún miedo al tétanos, ni al tifus, ni a los piojos, sino en acostumbrada simbiosis con la materia que les era más próxima, tanto en el tiempo como en el espacio: la tierra.

Con la tierra tenían que vérselas cuando iban en busca de grillos cantores, o cuando jugaban a clavarse espigas de trigo en el jersey. Y con la tierra tenían que vérselas cuando jugaban a la peonza y al clavo, o a las canicas. Incluso algunas de estas canicas -canicas de pobre podríamos decir- las elaboraban con barro, amasado con primor de alfareros, a las que luego daban consistencia en el horno de su sufrida madre. Y digo «sufrida madre» porque todo tiene un límite y una cosa es ser creativo y otra muy distinta andar metiendo barro primero en casa y luego en el horno. O en la “chapa”, que antes, en España, siendo yo muy niño, había «chapa».

Era aquel un tiempo prodigioso en que las heridas de «guerra» producto de las pedreas entre bandas contrarias y demás gajes del oficio de niño, tal que por ejemplo las «piteras» -que así llamábamos a las brechas en la cabeza producto de una pedrada- se curaban con vino y azúcar. Lo cual, si no eficaz era al menos divertido, y además en aquel tiempo, como en este, todo lo que no mata engorda.

Es viernes por la tarde. Cada niño se ha bajado de su casa, en la que no hay ascensor, sólo escaleras, un taco de tebeos que no tiene nada que envidiar al tocho inconmensurable y sabihondo de un orgulloso licenciado.

Allí se mezclan Jabatos y Capitanes Truenos, Taurus y Crispines, Zipis y Zapes, Mortadelos y Filemones, Hazañas Bélicas y Príncipes Valientes, con algún Superman añadido, que da variedad cosmopolita al conjunto.

[pull_quote_left]Dicen ahora que esto de correr es una moda y casi un negocio, pero yo creo que desde que el homo se puso erectus, no ha parado de caminar y de correr.[/pull_quote_left]De aquel intercambio siempre transitorio, reversible, y con derecho a devolución, no se levantan contratos ni actas de ningún tipo, ni quedan registros escritos ni listas que ayuden después a la memoria, porque los niños la tienen tan nueva y tan fértil, que no necesita las mismas formalidades que la exhausta memoria de los adultos.

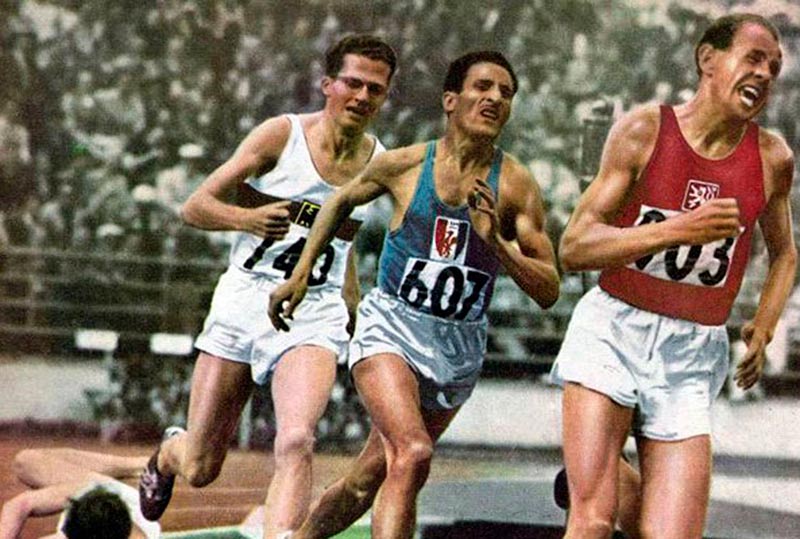

Entre todos aquellos tebeos, recuerdo ahora uno (y lo recuerdo por una lectura reciente que luego diré) que tiene mucho que ver con mi actual afición a correr, y que narraba la vida entre tranquila y épica del gran campeón Emil Zatopek, la «locomotora checa».

Y es que Emil Zatopek, el famoso campeón olímpico, era un hombre tranquilo al que le gustaba sonreír, y sin embargo no le gustaba correr ni en general el deporte, que consideraba una pérdida de tiempo, al menos al principio, y que según yo lo veo le habría gustado pasar discreto por la vida y llevarla tranquila y sin grandes sobresaltos.

Pero como decía Ortega, uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias a veces nos van llevando por caminos que no elegimos.

Y así le tocó, al joven Emil, vivir primero la ocupación nazi de su país, para luego quedar bajo el poder soviético, al otro lado del telón de acero, como luego le sucedió apoyar a los rebeldes de la primavera de Praga, que aspiraban a un socialismo más humano y democrático. Y como consecuencia de esto último, tuvo más tarde que afrontar la purga política que le llevó de campeón olímpico celebrado y admirado por todos a trabajar como castigo en una mina de uranio o incluso de humilde basurero. Aunque según parece y cuenta la historia, sus compañeros, que lo seguían admirando, no le dejaban recoger la basura, y cuando pasaban los basureros, Emil entre ellos, por la calle, los vecinos aplaudían desde sus ventanas o sus portales al gran campeón olímpico.

Todas estas peripecias vitales del gran atleta checo, que sólo aspiraba a una vida tranquila, están narradas de forma ágil y absorbente por Jean Echenoz en su libro «Correr», que desde aquí recomiendo.

Pero antes de leer a Echenoz yo ya sabía de la «locomotora checa” por un tebeo de mi infancia, y de hecho su historia (o historieta) me inspiro y alentó en mis primeras competiciones atléticas de “alevín”. Y es que la mente influye mucho en el cuerpo y viceversa. Somos psicosomáticos. Leemos y corremos. Soñamos e intentamos que los sueños se cumplan. Yo tenía en la mente a Emil Zatopek cuando intentaba llegar el primero a la meta, o por lo menos el segundo, que tampoco está mal.

Si lo pensamos bien, leer se parece mucho a correr o caminar, y quien practica este saludable ejercicio sabe que mientras se camina o se corre se piensa mejor que cuando se está parado. Incluso la imaginación parece que respira y se oxigena mejor cuando se mueven las piernas al aire libre.

Dicen ahora que esto de correr es una moda y casi un negocio, pero yo creo que desde que el homo se puso erectus, no ha parado de caminar y de correr.

Al menos eso me pasó a mi que, recapitulando (como diría Haeckel) el camino evolutivo de la especie, primero anduve reptando, luego a gatas, pero una vez que me tuve en pie, dije allá voy.

Tengo que decir que mi abuelo, que murió cuando yo tenía tres años, me llamaba “mi perdigonin» -según me cuentan- porque con la vitalidad recién estrenada, como todos los niños, de vez en cuando y porque si, salía escopetado como esos cervatillos de los documentales de la 2 que apenas afianzados en sus extremidades frágiles y temblorosas, y ya más sueltos y confiados, nos asombran de repente con sus cabriolas de desfogue y pura alegría.

Correr, caminar, soñar.

— oOo —