[dropcap]Z[/dropcap]amora! ¡La Bien Cercada! O, mejor, ¡la Bien Amada!

Porque algo tiene esta tierra que la hizo la preferida de Alfonso III, quien, en contra de su deseo, no descansó en ella por toda la eternidad, aunque yo creo que si su cuerpo fue llevado, primero a Astorga y luego a Oviedo, su alma quedó para siempre en su amada Zamora, que más que conquistada por él, fue su conquistadora.

Nada más llegar yo a Salamanca, como Profesor Adjunto de Antonio Arribas, en 1965, el ingeniero agrónomo Francisco Lázaro convenció a éste para la realización de un mapa geológico, con su memoria, para incluirlo en el Mapa Provincial de Suelos de Zamora. Fue así como pisé por primera vez las tierras zamoranas, algo así como mi primer e inolvidable amor geológico. Inmediatamente penetró en mí y me robó el alma, para no devolvérmela nunca. Allí sigue.

Zamora conservaba aún como un aire de leyenda. Hojeando las viejas memorias geográficas y geológicas de Joaquín Ezquerra del Bayo (1844) y de Gabriel Puig y Larraz (1883), parecía como que el tiempo se hubiese detenido en el siglo XIX. Era como si estuviese contemplando en vivo los paisajes tan recreados por los directores de cine para sus dramas costumbristas y rurales.

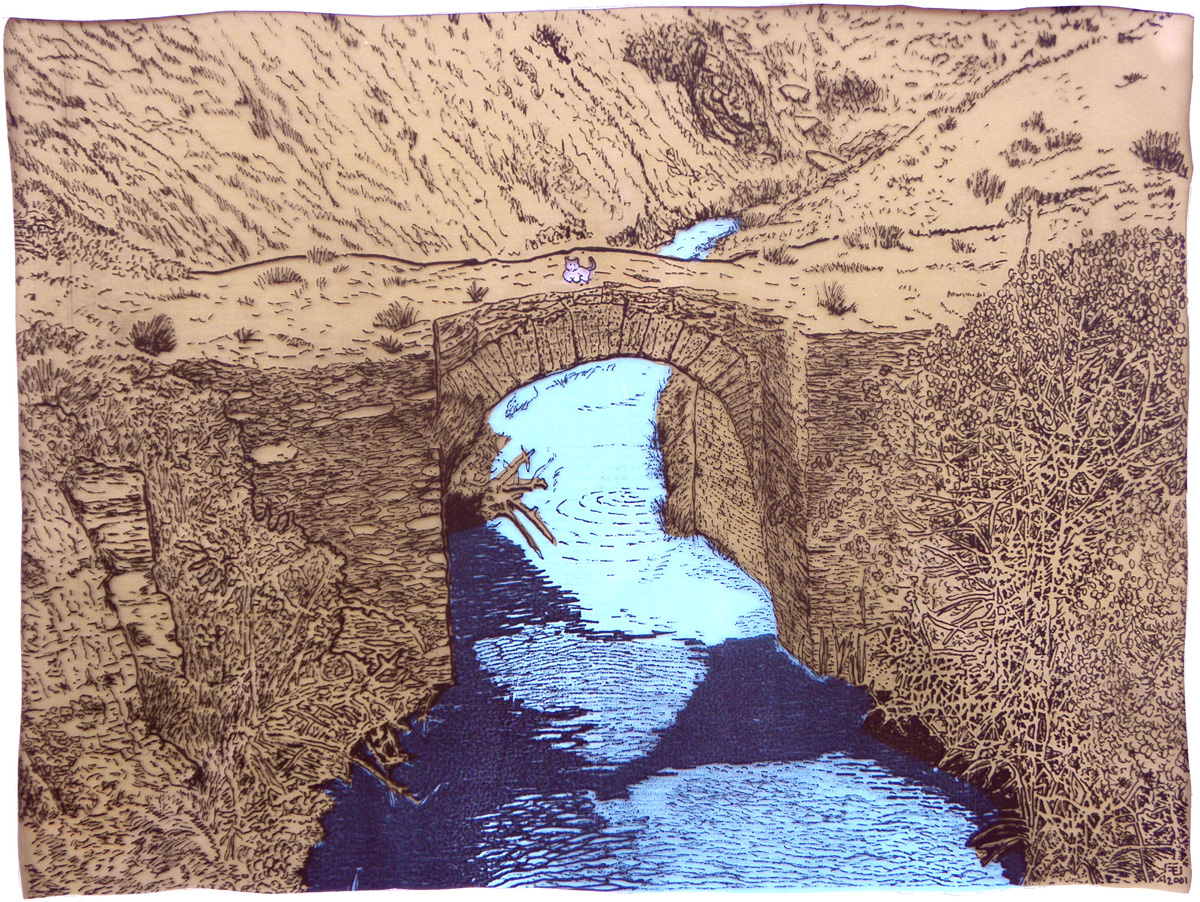

¡La Sanabria! ¡La Peña Negra! Hoy aún se pueden encontrar, rebuscando un poco, las viejas construcciones en piedra, tan rústicas y con tanto sabor ancestral, que, poco a poco, son barridas por el desuso y la intemperie.

¡El Lago! Ya no parece el mismo de 1965, invadido su paisaje por el turismo y recreo, ansioso de imitar novedades antiguas. Cuando yo lo vi por primera vez no hacía mucho que había ocurrido la gran tragedia de Ribadelago, que tanta impresión causó en toda España. Pronto se reconstruyó un nuevo poblado en otro lugar, dicen que por orden directa del mismísimo Franco.

¿Y la Sierra de la Culebra y las Tierras de Alba y Aliste, con sus leyendas de lobos hambrientos? Se conservaban, intactos, los apriscos para el ganado, hechos para hacerlos inexpugnables contra los depredadores.

Inolvidables aquellas Ferias del Ajo, que en la víspera de San Pedro invadían el olfato de los visitantes de Zamora mucho antes de llegar a ella. ¡Aquellas montañas de ajos que llenaban la calle de las Tres Cruces entre los días 27 y 29 de junio, con premios a la ristra más pesada y a la cabeza mayor! Era –y es– una fiesta muy alegre; más, incluso, que las de vendimia que se celebran por todas partes de España. Mis amigos de Corrales del Vino, la familia de Bartolomé Casaseca, se llevaron más de una vez algún Premio de la Feria del Ajo. Destaca también la de Cerámica, que se celebra al mismo tiempo, con sus cacharros tradicionales de Pereruela y Moveros de Aliste compitiendo con otras alfarerías de toda España desde hace siglos.

No se puede hablar de Zamora sin mencionar su Semana Santa. La ciudad entera la vive intensamente, sin alardes de turismo, que no necesita. De todas las procesiones, la que más me impresiona es la de las Capas Pardas. ¡Muchas veces Pili y yo aguantamos horas para poder contemplar, de frente, la salida del Cristo del Amparo de la iglesia de San Claudio de Olivares! ¡Y acompañar, detrás, a los cofrades con su farol, sus matracas y su bombardino! ¡El corazón se te encoge ante tanta espiritualidad! Nadie habla en todo el recorrido, que llega a su culminación cuando se entona el sobrecogedor Miserere Alistano. ¿Y qué decir del Descendimiento y Entierro en Bercianos de Aliste, con los cofrades vestidos con su mortaja acompañando al Desenclavado hasta el cementerio? ¡Hay que estar allí para sentirlo!

Sí. Son muchas las cosas de Zamora que nos atraían, tanto a Pili como a mí. Cuando queríamos relajarnos, disfrutar de un paseo lleno de paz y tranquilidad allá nos íbamos. ¡Cuántas veces nos tomábamos unos pinchos morunos en El Lobo! ¡»Dos que no piquen»! ¡»Tres que sí»! ¡O los riquísimos callos zamoranos!

Otros recuerdos imperecederos en mí son los de las jornadas con los Amigos del Camino de Santiago, de Zamora, recorriendo aquellos míticos vericuetos ancestrales, siempre acogidos con entusiasmo por las gentes de los pueblos que atravesábamos. Pero de eso hablaré otro día.

¡Zamora de mi alma, cuánto te echo de menos!