[dropcap]Y[/dropcap]a casi se había olvidado aquel tiempo en que los moros habían abandonado definitivamente el castillo, o más bien atalaya, que coronaba el encrespado teso levantado como un espolón próximo al río Tormes. Desde su altura estratégica se dominaba un amplio horizonte y podía alertar, con su almenara, las invasiones desde todas direcciones. Al norte, más allá del frondoso bosque de encinas, se divisaban los escarpes de la Rivera de Cañedo, pero no –aún– la iglesia de Torresmenudas, que se estaba levantando. Al sur el río, corriendo hacia poniente, y su ribera, con sus ricos herbazales y, más allá, la llanada salpicada de encinas y malezas. Al fondo las sierras y el peligro infiel. Éste era el motivo de la fortificación que ahora se estaba reforzando; era preciso vigilar la posible llegada de las huestes sarracenas, que podían utilizar el ancestral vado estival del impetuoso Tormes. No se olvidaban los tremendos estragos causados por los ejércitos de Almanzor en sus repetidas razias. Una y otra vez el poderoso predador pasó por allí el río, a la sombra de la atalaya que, obstinadamente, sufría a menudo las acometidas leonesas, siempre infructuosas.

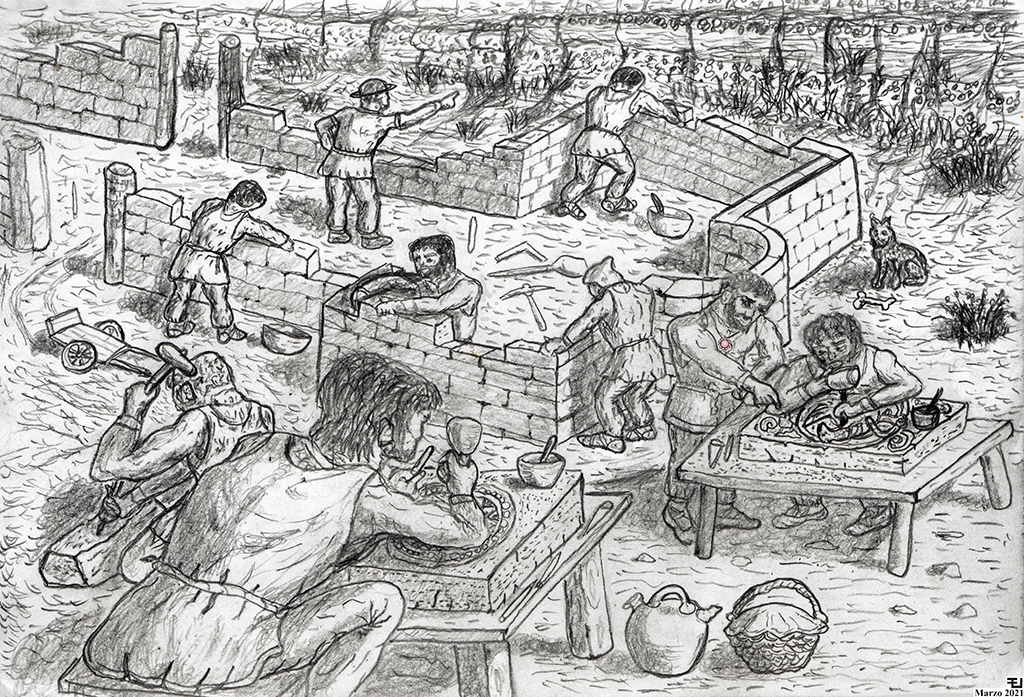

Pero ya Almanzor hacía tiempo que había perdido su tambor y, a poco, el poderío de Córdoba se había disgregado. Tras la toma de Toledo la secular lucha fronteriza se había trasladado al sur, pero aún así, era precisa una segunda línea de defensa y vigilancia, por si acaso… En tiempos del viejo rey Alfonso, el Sexto, se reconstruyó la atalaya, destruida por los moros en su retirada postrera. A su cobijo se inició más tarde la repoblación del entorno, favorecida por el rey Fernando II, aprovechando las ruinas de la antigua aldea, que conservó el nombre musulmán, castellanizado: Almenara.

Entre los repobladores hubo gentes de Zamora y Benavente, mozárabes y también mudéjares que prefirieron quedarse en las tierras que habían estado ocupando desde hacia generaciones. Y algunos de Salamanca, aunque escasos.

Entre estos últimos estaba Lucas, hombre soberbio y altanero, negativo y contradictor de todo, que aprovechaba cualquier ocasión para tratar de imponer su criterio con voz tronante. Lo había perdido todo con sus trapicheos y trataba de empezar de nuevo en Almenara.

Entre los mozárabes destacaba Ramiro, laborioso y hábil artesano de la piedra, con poderosa imaginación y siempre con ganas de aprender. De sus abuelos, toledanos, había heredado el gusto por la construcción que, ahora, con las nuevas modas francas, florecía en multitud de adornos plasmados con profusión en los canecillos, dinteles y ábsides de las nuevas iglesias que por todas partes nacían al influjo de una primavera espiritual.

Lucas, envidioso de la fortuna y de la mujer de Ramiro, aprovechaba cualquier ocasión para zaherirle, y éste, azuzado por su esposa, Elvira, que por su natural femenino conocía el oculto apetito malsano de aquél, respondía a las provocaciones con desprecio.

Tenía Ramiro unos parientes en la cercana Torresmenudas con los que compartía algún ganado en un claro con aprisco en medio del frondoso encinar entre las dos poblaciones.

El odio de Lucas se fue enconando con el tiempo, especialmente desde que se decidió la construcción de la iglesia, que se situaría al pie del Teso del Castillo. Como en el caso bíblico de Caín y Abel, a Lucas todo le salía mal, al contrario que a Ramiro, que era por ello el preferido del maestro de obra.

Un día, aprovechando que Ramiro estaba al monte, Lucas habló con Elvira. Y ésta, halagada, no hizo ascos a las insinuaciones. Animado por ello, se repitió la escena cuando hubo ocasión y soledad, terminando por pasar de las conversaciones a otra relación más íntima. Y como en la aldea todo terminaría sabiéndose, Elvira aprovechaba las idas de su marido a cuidar su ganado para ir también al monte, pero no a lo mismo… ni a recoger frutos silvestres…

Poco a poco aquella pasión carnal fue haciéndose más y más tumultuosa y los amantes no ansiaban otra cosa que estar juntos. Fue así como en el pecho de Lucas, a su rencor por Ramiro, se añadió un ansia bestial por su muerte, pensamiento que al cabo dominó su mente hasta enloquecerlo. Y a espaldas de Elvira maquinó su desarrollo. Fue así que supo que Ramiro iría tal día hasta Torresmenudas para ver a sus primos y decidió matarle en el camino.

Escondido entre la maleza, Lucas aguardó a su presa, con una honda armada en la mano. Durante días había estado practicando su puntería y estaba ahora seguro de no fallar el tiro.

Ya se acerca Ramiro por la vereda, con su zurrón a la espalda…

Ya la honda voltea y suelta la piedra. Y rompe contra la cabeza de la víctima, que cae al suelo. Pero Ramiro aún respira; una gran piedra puso fin a su vida…

Tenía Lucas preparado un artilugio, a modo de gigantesco cascanueces, al que había acoplado unos dientes de piedra, afilados y puntiagudos. Con aquel instrumento, aplicado a la cabeza, brazos y piernas del muerto, desgarró sus carnes procurando imitar la obra de las fieras; no usó para nada su cuchillo. Abrió con la extraña herramienta su vientre y lo evisceró. Y luego, aplicándola al cuello y atando entre sí ambas mordazas, arrastró por el bosque al destrozado cadáver durante más de media legua, hasta que lo abandonó en un paraje escondido entre endrinos.

Ya atardecía cuando regresó al lugar del crimen, donde recogió la piedra con la que aplastó el cráneo de Ramiro y la tiró, junto a la herramienta y la honda, al interior de una encina seca, marchando después tranquilamente a la aldea, donde, entrada ya la noche y mudado de ropa, pasó a la casa de Elvira para completar su canallesca acción: matar al marido y acostarse con la mujer, todo seguido.

Pasaron varios días y Ramiro no aparecía. No es que Elvira lo echase de menos pero, al cabo, hubo de manifestar se extrañeza por aquello del qué dirán. Alertados los aldeanos, e incluso las gentes del castillo, uno de ellos, a caballo, se llegó hasta Torresmenudas, de donde, al cabo, regresó con la noticia de que no habían visto al buscado. Se organizó entonces una batida que, despacio, por el camino, no tardó en encontrar el rastro sangriento. Seguido éste hallaron el cadáver, o mejor dicho, lo que de él quedaba tras varios días de intemperie y rapiña.

Horrorizados quedaron todos al contemplar las grandes heridas en aquella carne putrefacta. Habían visto –¡por supuesto!– las huellas que el lobo dejaba en el ganado muerto. ¡Cómo no iban a conocerlas todos, si era su azote invernal! Pero aquello… era diferente.

Parecía –y allí estaba Lucas para sugerirlo veladamente– como si una gran fiera infernal hubiera sido la asesina. Y así surgió la idea de que un terrible y antropófago dragón habitaba aquellos parajes.

Ya todos miraban con recelo alrededor, imaginando mil horrores que les podrían pasar si el ya inmediato crepúsculo les pillase en descampado. Por lo que, recogiendo los tristes restos de Ramiro sobre unas ramas atadas, iniciaron la pavorosa marcha hacia Almenara.

No dejaron acercarse a Elvira al hediondo cadáver. Unas piadosas mujeres lo envolvieron en una tela y tras una noche en vela lo enterraron de madrugada, fuera del recinto sagrado, pues el muerto lo había sido por un ente infernal.

El terror invadió la población, paralizando toda actividad, pues nadie se atrevía a salir por miedo a la Fiera Corrupia. Y mientras, Lucas estaba desesperado porque nada estaba saliendo según él quería…

Pero eso… lo contaré mañana…