[dropcap]P[/dropcap]arece ser que lo que conté el otro día sobre los exámenes ha servido para relajar a muchos en estos malos tiempos del confinamiento anticoronavírico. De lo cual me alegro infinitamente.

Bien, pues ello me anima a contar algunas anécdotas chocantes, de las que he sido protagonista. ¡Vamos allá!

Todos sabréis que durante la posguerra era muy frecuente el uso de las «recomendaciones» para todo, especialmente para buscar empleo. Yo no sé si en la universidad era muy frecuente para subir la nota de los alumnos, pero sí hubo un caso que corrió de boca en boca. Bartolomé Casaseca, catedrático de Botánica, sacó la plaza en Santiago, y allí estuvo unos años antes de venir a Salamanca. Allí recibió una carta de alguien que pedía favor para su hijo. Bartolomé, ni corto ni perezoso, COLOCÓ LA CARTA EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS. Creo que no volvió a recibir ninguna otra carta parecida en toda su vida. Es más, al conocerse el caso, que yo creo que dio la vuelta a toda España, suprimió de golpe esa perniciosa costumbre en las universidades. Al menos en papel, porque de palabra era imposible.

En los dos primeros años de mi vida en Salamanca planté mi hogar con Pili en el paseo de Canalejas. Unos vecinos que vivían dos pisos por encima bajaban a vernos de vez en cuando y nos comentaban continuamente lo brillante que era su sobrinita y las buenísimas notas que había obtenido en el colegio. Y, mira por donde, aquel año era alumna mía. Llegó el examen final y aquel mismo día la vecina bajó, no estando yo en casa, para recordárselo a Pili. Y ella, ¡pobrecita mía!, le dijo que no se preocupase, que yo la daría una buena nota. Cuando al llegar a casa me enteré, la regañé. El examen de aquella «superdotada» era un desastre; no una catástrofe, pero no llegaba al «5», y ni siquiera al «4,5», que solía ser mi nota de corte. A su debido tiempo subimos a ver a aquellos vecinos y, al cabo de un rato me preguntaron por su sobrina. «Bueno –les dije–, gracias a ella han aprobado siete alumnos más, que tenían la nota igual o ligeramente mejor que ella, pero que no llegaban a aprobar«. Lo adorné a continuación lo mejor que pude. El caso es que aquellos vecinos no volvieron a bajar a vernos. No lo sentí.

Anécdotas de este tipo no fueron muy frecuentes en mi vida docente. Algunas hubo y, por lo general, no tuve que atenderlas. De las que sí hubo, y muchas, fueron las referentes a visitas de alumnos preguntando por el examen. Veamos algunas.

Todavía estaba la Facultad de Ciencias en el Palacio de Anaya (¡Qué tiempos aquellos!) cuando una alumna quiso ver su examen de prácticas de Cristalografía, lo que llamábamos «de tarugos» porque los cuerpos eran de madera. ¡Pero si le había tocado el cubo, que era el más conocido de todos! «Bueno –me contestó–, pero eso ¡no es importante!«. Me enfadé mucho con ella ante esa respuesta.

Pasaron los años y, ¡quién lo iba a decir!, aquella alumna fue muy amiga mía. Debió creer que yo no me acordaba de aquella visita, ni yo se lo mencioné jamás, pero no, no me había olvidado de ella.

Otra vez, a finales de los 80, tenía yo un despacho en el sótano de la Facultad, donde estaba el taller de restauración de la Sala de las Tortugas. Al lado de mi despacho había otro, donde estaban Santiago Martín, Santi Gil, Elisa Pérez y Eugenia Mulas, mi querido equipo. Ambos despachos estaban comunicados por un ventanuco alto, que siempre estaba abierto. Bien, pues a través de él escucharon el siguiente diálogo con una alumna: «Ande, apruébeme«. «No. Mira. Tienes la nota muy baja, no te puedo aprobar«, «Sií puede. ¡Sea bueno! ¡Apruébeme!«, «Que no. Que no puedo«, «Sí pueeedeee» Y así un buen rato más, con lagrimitas por parte de ella. No cedí.

Aquella conversación fue el jolgorio de mi equipo. ¡Y supongo que aún lo seguirá siendo!

Aquel ventanuco les hizo partícipes de algunas anécdotas curiosas.

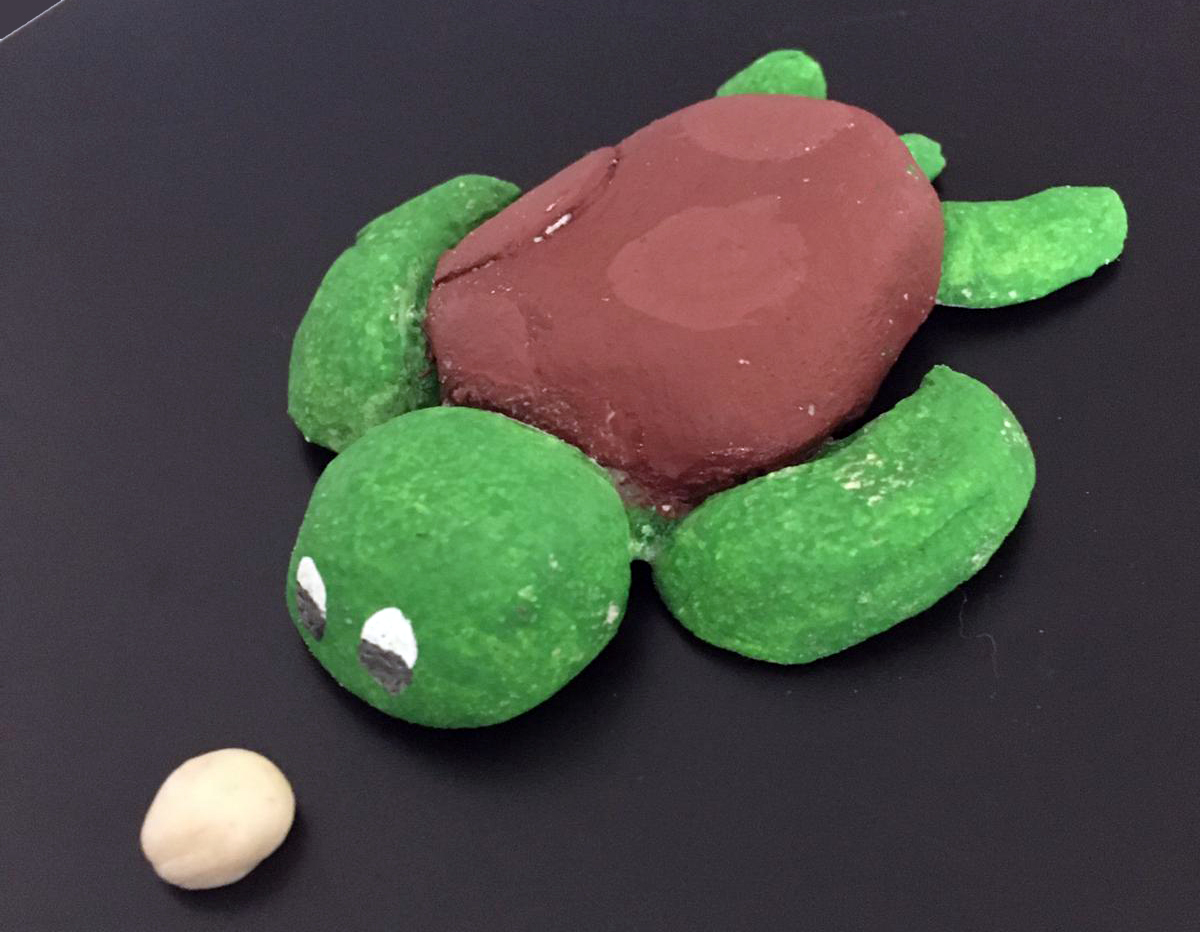

En cierta ocasión me visitó una joven, aún no universitaria, que traía un huevo de galápago. Quería saber que tenía que hacer para incubarlo, o que nosotros nos encargásemos de ello. «Pero –la dije— ¿está fecundado?«. «¿Cómo es eso?«. «¡Qué si tiene un macho!». «¡Pues no. Sólo tengo la hembra que puso el huevo!«. Con toda mi paciencia y aguantando las ganas de reír (lo que sí estaban haciendo los que estaban al otro lado del ventanuco), expliqué que las tortugas eran como las gallinitas, que podían poner huevos no fecundados, que eran los que se comían, además de los que… bueno, ¡pues eso!

No quiso llevarse el huevo. Al cabo de unos días cayó al suelo y dejó un olor nauseabundo.

Pero no acaba aquí la cosa. Varios años después estaba yo veraneando en un pueblo gallego, cuando un vecino me preguntó si yo era el famoso «de las tortugas«. Al querer saber quien se lo había dicho me contestó que una sobrina suya, que también veraneaba allí y ¿adivináis quien era? ¡Pues la del huevo de galápaga! Resulta que ya era licenciada en Biología, pero que le daba vergüenza saludarme. Y que aquella paciencia que tuve con ella la había empujado a seguir adelante con su vocación.

¡Cosas veredes!

Espero que esto que os he contado os sirva para que, al menos, os haya arrancado alguna sonrisa en estos duros tiempos que estamos atravesando-