Estos días es noticia el leonesismo, que dicen que es un sentimiento, y lo han denominado Lexit en alusión al desastroso Brexit británico.

Recordemos que en el siglo XIX cuajó en España un nacionalismo romántico que se había iniciado a finales del XVIII y exaltaba el localismo valiéndose de mitos que en la mayoría de los casos aún perduran. Se trataba de volver la vista atrás, a un pasado legendario, en recuperar la esencia primigenia y en la exaltación de la identidad, del folklore y las raíces étnicas.

No era algo nuevo, pues desde siempre los pueblos han rememorado a sus héroes antiguos, reales o mitológicos. La Hispania dominada por Roma nunca olvidó a Viriato, a Indíbil y Mandonio o a los héroes de Numancia. En las Galias se mantuvo el recuerdo de Vercingetorix y en Hispanoamérica se continúa ensalzando a los pueblos precolombinos

Aquel movimiento romántico en Galicia fue bautizado como Rexurdimento y un falso celtismo alentó el mito del germanismo a pesar de ser una región profundamente romanizada. Se enalteció a una nobleza feudal de señores de horca y cuchillo contra la que paradójicamente el pueblo se había sublevado por sus abusos, en aquellas famosas revueltas de los Irmandiños.

En Cataluña, el fenómeno se denominó Renaixença y como gran héroe legendario se eligió a uno de los condes visigodos de los diversos condados que formaban la Marca Hispánica Carolingia, llamado Wilfredo el Velloso. Aunque faltaban varios siglos para que surgiera la heráldica en Europa, se ideó una leyenda en virtud de la cual los cuatro palos de Aragón habrían tenido su origen en este personaje nacido en la actual Francia.

Cántabros y vascones elaboraron también el mito hoy desmentido de su escasa romanización. Los canarios por su parte, buscarán el antagonismo con los peninsulares a los que denominarán godos en contraposición a su pretendida descendencia de los extintos guanches.

Andalucía fue un caso aparte. Allí la idea romántica se articuló alrededor de “lo árabe” por mor entre otros, de viajeros como Richard Ford y su Manual para viajeros por España o de escritores como Washington Irving y sus Cuentos de la Alhambra.

Después, a principios del siglo XX, el nacionalismo de Blas Infante, que renegaba de la idea de Europa y se reivindicaba africano, puede encuadrarse entre lo que se ha denominado islamofilia del andalucismo.

La Alhambra, que había sufrido el destrozo de los franceses en la Guerra de la Independencia y había padecido el saqueo y la incuria durante el resto del XIX, terminó aquel siglo con el incendio de 1890.

Había llegado a usarse como muladar, antes de acometerse su completa restauración y convertirse en uno de los iconos que recuerdan al mundo, que durante varios siglos en la península ibérica floreció una civilización de origen oriental que ha dejado una magnífica huella cultural en la España actual.

Pero la Andalucía que conocemos nada tiene que ver con Al-Andalus.

Sorprendentemente, el pasado año 2023 se celebró el “milenario” del reino de Sevilla, bajo la ficción de que el reino creado tras la reconquista de la ciudad por el Rey Fernando III el Santo en 1248 y que se mantuvo como división territorial del Antiguo Régimen hasta la división provincial de Javier de Burgos de 1834; suponía una continuación del comenzado en el año 1023 con la taifa sevillana tras la desintegración del Califato de Córdoba.

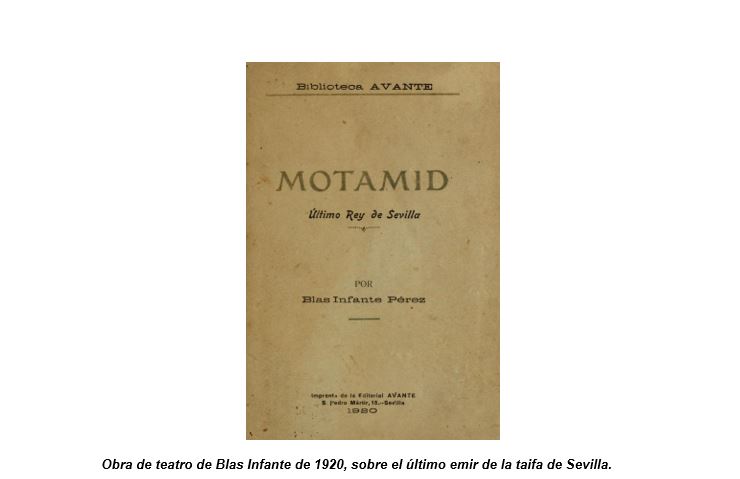

Aunque admitamos que las taifas, que significan bandos o facciones, fueran el equivalente a pequeños reinos; aquella taifa del año 1023 sólo duró hasta 1091 cuando, tras la anexión por los Almorávides con capital en Marrakech, Al- Mutamid tuvo que exiliarse. De ese efímero “reino” trata el drama que escribió Blas infante con el título Motamid último rey de Sevilla.

Pero además, resulta evidente que entonces no existía Andalucía.

Como afirma el profesor Polo Blanco: “Es un error considerar que la derrota de al-Andalus equivale a la derrota de Andalucía. ¡Es justo al contrario! Es decir, la Andalucía que hoy conocemos (con su actual morfología etnográfica, antropológica, lingüística, religiosa, consuetudinaria y sociológica) empieza a fraguarse históricamente precisamente cuando al-Andalus es derrotada. Por ende, restaurar al-Andalus implicaría retornar a una realidad pre-andaluza. No había «ciudadanos andaluces» o «gentes andaluzas» en el califato de Córdoba. Y quien diga lo contrario estará incurriendo en un gigantesco anacronismo”. Así se expresa el citado profesor en un artículo titulado: Romanticismo y etnicismo en los orígenes del andalucismo y el nacionalismo canario.

Por si fuera poco, el mismo profesor concluye recordándonos que “esa entidad denominada al-Andalus se extendió hasta el río Duero, y que sería mucho pedir, incluso para los andalucistas más exaltados, que las actuales provincias de Burgos o Zamora pudieran pertenecer al «alma colectiva» de Andalucía”.

Hay que señalar también, como nos recuerda el ilustre sevillano Arias Montano, que en la juventud de este humanista aun se hablaba en Sevilla con acento castellano. Fue a mediados del siglo XVI cuando apareció el fenómeno del ceceo y el seseo.

Fue a finales del siglo XIX, poco después del incendio de la Alhambra y siendo muy joven aún, cuando escribió Manuel Machado su bello poema Adelfos, en referencia a esa planta venenosa tan utilizada en la jardinería árabe medieval y tan abundante en el sur de España.

En los versos, manifiesta Machado su admiración por aquellos a los que durante siglos sus ancestros habían combatido rechazando su lengua, su religión y su derecho.

“Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron

-soy de la raza mora, vieja amiga del Sol-

que todo lo ganaron y todo lo perdieron.

Tengo el alma de nardo del árabe español”

Razón tiene al referirse a la raza mora, aquella de la mayoría de etnia bereber norteafricana que desde el primer momento a principios del siglo VIII y en las sucesivas invasiones almorávides, almohades o benimerines, supusieron el gran aporte demográfico foráneo.

Pero en un contradictorio final, como si moros y árabes fueran lo mismo, se identifica con la élite minoritaria árabe y con el mestizaje árabe español – recordemos que Abderramán III, el de los ojos azules, era descendiente de los Omeyas por su padre e hijo de una concubina navarra-; y reivindica en una preciosa imagen poética, tener alma de nardo.

El nardo, que recordemos no obstante, llegó a España a finales del siglo XVI procedente de México. Una flor blanca de aroma fresco y especiado a la que se atribuyen propiedades capaces de aportar calma emocional.

Soy partidario de la conservación de los mitos, pero no sólo de los mitos regionales; también de todos los mitos de nuestra historia nacional, aunque eso sí, sabiendo que lo son. Porque la historia mitificada es historia embellecida. Además, nada perdura tanto como el mito y como dice la canción, nardos, no cuestan dinero y son lo primero para convencer.

Por. José Antonio López Rodríguez. Antiguo alumno de la Universidad de Salamanca.

Para saber más:

Nacionalismo romántico – Wikipedia, la enciclopedia libre

«Las fuentes actuales desmienten el mito de la no romanización de los vascones» (unedtudela.es)

2 comentarios en «Alma de nardo»

La «Civilización Árabe» es tan de orígen «oriental» como pueda serlo el pueblo judío, diseminado por toda Europa tras la diáspora, puesto que tanto unos como otros, son pueblos semitas.

El Imperio Romano de Oriente, como su propio nombre indica, también estaba por esas coordenadas geográficas. No veo nada negativo o peyorativo en ese adjetivo de oriental con el que el autor de este artículo denomina a la civilización árabe.

Con «árabe», además, en nuestro idioma, no nos referimos normalmente a una etnia, sino a una cultura, una civilización.

Es por ello, que todos los países norteafricanos del actual Magreb, son considerados países «árabes», aunque étnicamente tengan otras realidades. Les une un idioma, una cultura y una religión.

No creo que la intención de Manuel Machado en su poema sea exaltar el nacionalismo andaluz, ni nada que se le parezca. No encuentro ningún sentido a todo este relato político en torno a su hermoso poema.

Yo creo que Manuel Machado en este poema denota cierta influencia de la novela morisca y caballeresca de los siglos XV, XVI y XVII.

La simpatia por los vencidos fue algo muy extendido que no se reducía solamente a Andalucía.

Ni siquiera Cervantes y el Quijote se pueden entender sin la influencia de «lo morisco». Cervantes y tantos otros no eran andaluces.

Nada que ver con el nacionalismo andaluz o el romanticismo del XIX.